Depuis le 1er septembre 2025, a débuté la période pré-électorale de six mois durant laquelle la promotion de l’action des élus sortants est interdite.

Ce dispositif vise à éviter qu’un avantage indu ne soit donné à un candidat via les moyens publics mis à sa disposition.

I/ Le cadre juridique de la communication pré-électorale

La communication des collectivités est régie principalement par les articles L.52-1 et suivants du Code électoral, complétés par la jurisprudence et les textes spécifiques aux agents publics.

L’article L.52-1 du Code électoral interdit toute publicité à caractère électoral réalisée par une collectivité pendant les six mois précédant le scrutin (1er septembre 2025 pour les élections de mars 2026).

Ainsi, l’article L.52-1 alinéa 2 du Code électoral dispose qu’« à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».

Cette interdiction s’applique aux campagnes valorisant des élus, leurs actions et les réalisations récentes.

Les articles L.52-4 et L.52-8 du Code électoral interdisent également toute aide matérielle, financière ou de communication des collectivités aux candidats durant cette même période.

L’interdiction a une portée large, si bien qu’elle concerne également les campagnes organisées par les collectivités, les établissements publics locaux ou EPCI non directement concernés par l’élection mais intéressés par elle.

C’est notamment le cas :

- d’une commune qui assure la promotion de son maire aux élections cantonales (CE, 28 juillet 1993, Fourcade),

- d’un établissement public de coopération intercommunale assurant la promotion de son président candidat aux élections législatives (Conseil Constitutionnel, 4 novembre 1993, AN Rhône 2ème circonscription),

- d’un établissement public de coopération intercommunale assurant la promotion de son président candidat aux élections régionales (CE, 11 décembre 1998, Élections régionales Rhône-Alpes).

Les agents publics et élus doivent adopter une posture neutre afin de garantir la régularité du scrutin et éviter toute instrumentalisation de la fonction publique ou des moyens publics mis à disposition à des fins électorales.

II/ Les principes généraux de la communication pré-électorale

La jurisprudence a dégagé plusieurs principes qui guident le juge électoral pour déterminer si une activité de communication de la collectivité a servi à rassembler des suffrages autour d’un candidat ou si, au contraire, elle n’a servi qu’à informer les administrés sur les affaires locales.

Ces principes s’appliquent de manière alternative et non cumulative.

Le juge électoral ne qualifie pas l’action de propagande prohibée à l’unique condition que les quatre critères (antériorité, régularité, identité, neutralité) soient réunis.

Il ne s’agit pas de critères cumulatifs mais plutôt d’indices pouvant se cumuler pour qualifier les faits.

Au cours de la période pré-électorale, la communication des collectivités publiques ne doit pas constituer un acte de propagande au profit d’un candidat.

Pour déterminer si l’information en cause a pu avoir une influence sur le choix des électeurs ou si elle n’a servi qu’à informer les administrés sur les affaires locales, le juge de l’élection propose de retenir quatre critères.

A/ L’antériorité

Pour ne pas être appréciée comme un acte électoraliste de propagande directe pour un candidat, une initiative de communication doit pouvoir justifier de son caractère habituel, donc de l’existence de précédents.

La commune ou l’EPCI peut continuer à communiquer via ses outils (bulletins municipaux, site internet,…) à organiser des manifestations, des cérémonies à partir du moment où ces dernières ont un caractère traditionnel et ne sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs (Conseil Constitutionnel, 13 décembre 2007, Bouches du Rhône, 1ère circonscription).

La diffusion d’une publication ne doit pas avoir un caractère nouveau.

Seules les actions de communication habituelles et antérieures à la période pré-électorale sont autorisées, étant toutefois précisé que la mise en place de nouveaux outils de communication est admise dès lors qu’elle est justifiée par des circonstances locales particulières, indépendantes de la proximité du scrutin ou qu’il est démontré que cette initiative est utile ou nécessaire à la collectivité.

B/ La régularité

Le juge électoral exige que la périodicité d’une initiative de communication institutionnelle ne soit pas modifiée de même que le format ou le contenu.

Le juge électoral s’attache à vérifier que la publication du bulletin municipal est régulière, qu’à l’approche des élections, l’écart entre chaque numéro ne se réduit pas et que le format et le contenu demeurent similaires aux précédentes diffusions.

Par ailleurs, l’élu peut continuer à signer son éditorial et sa photographie pourra être maintenue à partir du moment où ce procédé a un caractère régulier et que le contenu est neutre.

L’élu qui se présente aux élections peut continuer de signer des éditoriaux s’il le fait régulièrement et que le contenu de l’éditorial n’est pas électoraliste.

Pour le site internet de la collectivité, le juge vérifie qu’il n’y a pas eu de mise à jour inhabituelle particulièrement répétitive ou injustifiée du site.

C/ L’identité

Les moyens de communication de la collectivité ne doivent pas subir de modifications à l’approche des élections. Le principe d’identité suppose, en effet, qu’il ne soit pas apporté de changement dans la forme de la communication.

Le juge électoral s’attache à vérifier si les différents moyens de communication ne sont pas modifiés de manière avantageuse en ce qui concerne l’aspect, la présentation ou les rubriques présentées.

Aussi, à l’approche des élections, les différents moyens de communication ne doivent pas connaître de modifications avantageuses de leur aspect, de la présentation ou des rubriques présentées : dans une publication, la présentation doit être la même, les rubriques, la pagination doivent être semblables, de même que la charte graphique, les rubriques, la couverture ou l’aspect visuel des supports.

D/ La neutralité

La communication doit livrer des informations sur la vie locale et non faire référence aux élections à venir ou mettre en avant l’action du candidat sortant.

Le message délivré doit être strictement informatif, factuel et pratique.

Il doit éviter de faire référence, même indirectement, au scrutin à venir et conserver un ton neutre, sans prosélytisme électoral.

Une publication municipale a beau être habituelle, avoir la même présentation, paraître régulièrement, si elle contient un programme électoral en vue des élections municipales, elle sera appréciée comme une aide à la campagne d’un candidat prohibée par le juge de l’élection.

La communication en période pré-électorale suppose de ne pas modifier les habitudes générales de communication. Il ne s’agit pas de s’abstenir de communiquer, mais de le faire normalement, comme s’il n’y avait pas d’élections, ce qui ne veut pas dire qu’on ne puisse pas du tout innover.

Ainsi, le fait de créer un site internet institutionnel ne suffit pas à faire de cette initiative une campagne de promotion publicitaire ou un avantage prohibé pour le maire et candidat (CE, 2 juillet 1999, Commune du Portel).

C’est au regard de son contenu qu’il sera jugé qu’une innovation répond à des visées électorales, mais aussi de l’ampleur donnée à son lancement et de la communication mise en œuvre.

La communication ne doit pas cesser mais elle doit s’adapter.

Elle doit permettre d’assurer l’information des administrés sur les services publics, sur les démarches administratives à suivre, horaires et projets en cours sans connotation électorale.

III/ Les pratiques interdites et à proscrire

Pendant la période du 1er septembre 2025 jusqu’au scrutin :

• interdiction des campagnes valorisant le bilan ou l’action d’un élu ou d’une équipe sortante,

• invalidation de tout document ou brochure édité par la collectivité présentant un bilan de mandat,

• éviter tout contenu à connotation électorale sur les sites internet, réseaux sociaux, bulletins municipaux ou affichages publics,

• ne pas financer ni diffuser des supports promotionnels liés à une campagne électorale via les moyens publics.

A notamment été jugé que constitue une campagne prohibée la diffusion, peu avant le scrutin, d’un bulletin municipal vantant les réalisations de la commune dont le maire est candidat aux cantonales, en raison de la périodicité incertaine du bulletin et de l’éditorial du maire exposant son action, ses résultats et ses projets pour la ville (CE, 28 juillet 1993, Élections cantonales Bordères-sur-l’Echez).

Constituent une campagne prohibée des initiatives nombreuses et répétées mettant en valeur l’action de la collectivité : intensité accrue de la publication du magazine municipal, quatre numéros spéciaux consacrés à mettre en valeur l’action municipale, dont le bilan de la municipalité et des inaugurations réitérées (CE, 10 juillet 2009, Élections municipales de Briançon).

Constitue une violation des dispositions de l’article L.52-1 alinéa 2 l’inauguration d’une bibliothèque municipale en présence d’un ministre deux mois avant le scrutin, mais aussi plus d’un an et demi après son ouverture au public (CE, 7 mai 1997, Élections municipales d’Annonay).

La visite d’un parc quelques jours avant le scrutin à laquelle la population locale est invitée à participer par tracts édités par le département a également été jugée comme constituant une campagne de promotion illégale (CE, 25 septembre 1995, Élections cantonales de Vitry-sur-Seine Ouest n°163051).

IV/ Les bonnes pratiques recommandées

Pour respecter les obligations légales, les collectivités doivent :

• maintenir une communication axée sur les informations de service public usuelles : horaires, démarches, agenda, dispositifs en cours,

• conserver la périodicité habituelle et la forme traditionnelle des supports (pas de refonte ou nouvelle maquette),

• former élus et équipes à la réglementation pré-électorale pour éviter les risques,

• séparer strictement la communication institutionnelle de la communication électorale menée par les candidats.

V/ La gestion des événements et supports

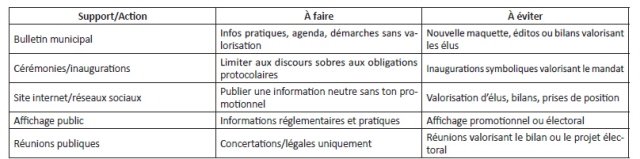

La communication se doit de rester strictement institutionnelle, neutre et informative (voir tableau ci-dessous) :

A/ La gestion de projets

Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit de mener des projets, de lancer des procédures administratives ou de développer des actions de communication dans les six mois qui précèdent l’élection.

Il est naturellement possible de lancer des marchés publics, des procédures d’enquête publique, des appels à projet, etc.

À titre d’exemple, le juge de l’élection a jugé que le lancement, quelques jours avant l’élection, d’une procédure de concertation en vue d’une opération d’aménagement selon les dispositions du Code de l’urbanisme n’avait pas eu d’influence ou constitué de pression sur les électeurs (CE, 29 juillet 2002, commune de Porto Vecchio, n°240019).

Ce qui est contestable, c’est le détournement de ces actions à des fins de propagande électorale, de promotion et de mise en valeur des élus.

Il est ainsi tout à fait possible d’évoquer l’avenir plus ou moins proche lors d’une allocution ou dans le cadre de la communication institutionnelle, dès lors que cette dernière s’inscrit dans un contexte précis et encadré, comme par exemple, la révision ou la modification du PLU.

Les projets en cours, qui font l’objet d’une programmation budgétaire ou opérationnelle peuvent être évoqués à l’occasion de publications ou d’allocutions publiques, par exemple.

Attention, si les projets présentés s’intègrent dans une perspective « 2032 » correspondant à la durée du futur mandat électoral 2026- 2032, cela pourrait correspondre à un programme de campagne à finalité électorale, qui est interdit.

S’agissant des projets à venir, l’essentiel est de se rattacher à du concret et non à des spéculations ou à des promesses à venir ayant une visée électoraliste.

B/ L’organisation d’un événement avec l’État

Ainsi, il est tout à fait possible de mettre en place un événement en partenariat avec l’État, dès lors que cet événement s’inscrit dans un dispositif défini par l’État, dans un cadre précis et que la commune respecte le processus prescrit.

En revanche, dès lors que ce partenariat sert de motif à une opération de communication de grande ampleur, valorisant l’action des élus sortants et se projetant sur des perspectives à venir notamment pour le futur mandat, alors les risques s’accentuent, surtout si à l’issue des élections l’écart de voix entre les candidats est très faible.

C/ Les inaugurations

La question, que de nombreux élus se posent, est de savoir s’ils peuvent procéder à l’inauguration de travaux achevés dans les six mois qui précèdent l’élection.

Les inaugurations ne sont pas, par principe, prohibées.

C’est le détournement de l’événement qui est discutable, si bien que le juge de l’élection tient notamment compte des propos tenus lors du ou des discours, de la liste des invités (personnalités politiques départementales, régionales ou nationales), de l’éventuel différé de l’inauguration pour se rapprocher du jour du scrutin, mais aussi de la nature du cocktail, avant de se prononcer.

Ce sont autant d’éléments qui caractérisent une utilisation électorale des moyens municipaux et une action de propagande prohibée.

Comme pour le bulletin municipal, la présentation à cette occasion, des réalisations ou de la gestion de la collectivité ne doit pas constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l’article L.52 du Code électoral.

L’événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais il doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente.

En somme, il convient de ne pas anticiper ni retarder l’organisation d’événements à l’approche des élections.

Il y a campagne de promotion publicitaire dès lors que l’initiative de communication dépasse l’information classique pour devenir un instrument de promotion des réalisations d’une municipalité et de ses élus.

Une collectivité peut continuer à organiser des manifestations nombreuses si elles sont analogues à celles des années précédentes (Conseil Constitutionnel, 20 janvier 2003, AN Hauts-de-Seine, 5ème circonscription, 2002-2654)

Ne sont pas interdites non plus les réunions destinées à présenter la municipalité aux nouveaux habitants arrivant dans la commune (CE, 22 novembre 1995, Élections cantonales Bois-Colombes, n°163105)

Qu’il s’agisse de manifestations ou d’inaugurations, il importe d’éviter la confusion entre communication institutionnelle habituelle et propagande électorale.

L’inauguration d’un équipement l’année de l’élection n’est pas interdite en soi. Les inaugurations doivent simplement être impérativement justifiées par le calendrier des travaux.

C’est surtout l’action de communication autour de l’inauguration qui peut prêter à confusion, si bien qu’il ne faut pas détourner cette dernière pour en faire opportunément une tribune politique à visée électoraliste.

Quelques précautions doivent être prises : prendre garde à la mise en valeur des candidats (discours en tribune, évocation de projets d’avenir,...) et proscrire la mise en valeur des réalisations ou de la gestion de la collectivité.

D/ Les permanences d’élus

Une autre question qui peut se poser est de savoir s’il est possible de poursuivre les permanences des élus et si oui, le lieu doit-il rester identique ?

Beaucoup d’élus suppriment leurs permanences à l’approche des élections.

Rien ne l’impose, pourtant. Toutefois, dans le contexte électoral, l’élu qui poursuit son mandat mais qui est également candidat doit scrupuleusement veiller à ne pas confondre ses postures d’élu local et de candidat aux élections municipales, au risque d’être considéré comme étant en campagne électorale avec ses électeurs.

E/ Les vœux du maire

La question des vœux du maire doit être abordée au regard des actions habituellement menées par la commune et la configuration dans laquelle ils sont présentés.

Il s’agit là d’appliquer le faisceau d’indices dégagés par la jurisprudence administrative à travers les quatre grands principes que sont l’antériorité de l’événement, sa régularité, ce qui caractérise son identité (sa forme,…) et la neutralité de sa mise en valeur et de la communication qui s’y rattache.

Les actions totalement nouvelles sont plus risquées, tout comme l’élargissement des invitations à d’autres destinataires, la configuration, le format, les animations connexes et enfin le ton employé à l’oral comme à l’écrit faisant de cet événement une tribune politique et électorale.

Ce qui signifie, a contrario, que les vœux du maire présentés comme les années passées, dans les mêmes formes et à destination des mêmes groupes de personnes et dès lors qu’ils ne constituent pas un meeting politique, peuvent être maintenus sans risque significatif au regard des règles du Code électoral.

Tout ce qui est atypique, novateur, voire démesuré par rapport aux années passées est susceptible de constituer une action de communication prohibée.

VI/ Les conséquences des manquements

Le non-respect des règles expose la collectivité et les élus à plusieurs risques :

• recours devant le juge électoral, pouvant entraîner l’annulation du scrutin,

• sanctions financières pour remboursement des frais de communication illégale,

• atteinte à la réputation et à la confiance des citoyens dans le processus électoral.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement s’il y a eu ou non communication ou financement réglementé ou prohibé et mise en valeur injustifiée des actions des candidats élus ou de la municipalité.

En pratique, le juge s’attache à vérifier objectivement notamment :

- l’écart de voix entre les candidats et le respect du principe d’égalité,

- le degré de propagande, son importance et son impact,

- la bonne foi du candidat,

- l’impact et la teneur du message diffusé sur les électeurs,

- le contenu des informations diffusées,

- l’altération de la sincérité du scrutin (influence sur l’électeur).

Les sanctions encourues en cas de non-respect des règles applicables en matière de communication et de financement électoral vont dépendre en pratique de la nature et du « degré de gravité » de l’irrégularité constatée, si bien que la violation du Code électoral peut engendrer l’inéligibilité du candidat, l’annulation du scrutin, voire des sanctions financières.

Ces sanctions peuvent ainsi être électorales avec une annulation de l’élection et une déclaration d’inéligibilité du candidat élu, le juge électoral pouvant ordonner la réintégration de la contre-valeur de l’avantage consenti au candidat dans son compte de campagne.

Le candidat peut être condamné à payer jusqu’à 75 000 € d’amende dans l’hypothèse d’une campagne de promotion publicitaire de la gestion d’une collectivité menée dans les six mois précédant le scrutin ou d’une publicité électorale par un moyen de communication audiovisuelle ou par voie de presse (article L.90-1 du Code électoral).

Il peut être condamné à une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas d’infraction aux règles relatives à la communication en période pré-électorale (article L.113-1 du Code électoral).

VII/ Les obligations des agents publics durant la période pré-électorale

Durant la période pré-électorale, les agents publics ont l’obligation de respecter le devoir de réserve et de neutralité, spécialement dans le cadre de leurs fonctions.

Cette période ne trouve pas d’assise légale explicite mais découle d’une tradition républicaine et vise à garantir la neutralité de l’administration et l’égalité entre candidats.

Les agents doivent s’abstenir d’utiliser leur fonction à des fins de propagande électorale ou de participer, dans le cadre professionnel, à des événements de nature politique ou électorale.

Les agents publics restent libres de leurs opinions et peuvent participer à la campagne électorale en dehors du temps de service, comme tout citoyen. Cependant, ils doivent absolument éviter toute prise de position politique publique dans l’exercice de leurs fonctions et faire preuve de retenue, y compris sur les réseaux sociaux.

Les agents doivent, en effet, être particulièrement vigilants sur les réseaux sociaux, car toute prise de position pourrait être interprétée comme un manquement à leur obligation de réserve et donc faire l’objet d’une procédure disciplinaire à leur encontre.

Pendant leurs heures de service, les agents ne peuvent en aucun cas participer à la distribution de matériel électoral, organiser ou assister à des réunions électorales en utilisant leur qualité d’agent public.

VIII/ Conclusion

La communication pré-électorale instaurée à compter du 1er septembre 2025 est un cadre restrictif mais nécessaire pour garantir la neutralité et l’équité lors des élections territoriales.

Les collectivités doivent adapter leurs pratiques en se concentrant sur une information sobre, transparente et factuelle, tout en évitant toute forme de promotion des élus sortants ou d’aide aux candidats.

Une vigilance accrue, une bonne formation des acteurs et une planification rigoureuse des actions sont les clés d’une communication pré-électorale conforme et sécurisée.