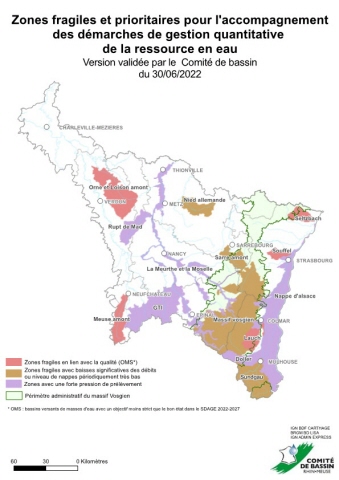

Les alertes et craintes de sécheresse qui se multiplient en ce début d’été ont été au coeur des débats du Comité de bassin Rhin Meuse réuni à Strasbourg le 1er juillet. Au point qu’une cartographie précise des zones fragiles a été établie. Ce zonage identifie les secteurs où les prélèvements sont importants (axe Meurthe et Moselle notamment avec des contraintes pouvant peser sur l’alimentation en eau potable, la navigation, les usages industriels, agricoles…), ceux où les ressources sont fragiles (secteur du Sundgau, massif vosgien avec une baisse observée des débits de 20 à 40% en 20 ans ou encore le secteur de la Nied Allemande) et enfin ceux cumulant une faiblesse quantitative et qualitative (Bassin de l’Orne, Meuse amont).

Les experts à l’origine de cette cartographie ont croisé plusieurs sources de données et se sont appuyés aussi sur des observations de terrain. « Par exemple, sur le secteur du Sundgau, nos indicateurs pluriannuels ne révélaient pas de déficit particulier. Ce sont les acteurs de terrain qui ont mis en évidence un phénomène cyclique de baisse de niveau des nappes qui cumulé avec des épisodes récurrents de sécheresse (2018-2019-2020) met en tension tout un territoire. »

Un zonage aux répercussions concrètes

Demandé par le plan de gestion des eaux 2022-2027 (SDAGE), entré en vigueur en mars 2022, ce zonage « constituera la priorité des services dans l’accompagnement des démarches de gestion quantitative. » Concrètement cela implique par exemple :

- Que les autorisations délivrées par les services de l’État auront à prendre en compte le zonage, par exemple pour les autorisations de prélèvement ou d’aménagements ayant un impact sur la disponibilité de la ressource en eau ;

- Que le programme d’intervention de l’Agence de l’eau tiendra compte de ces zones pour ses priorités ;

- Que les schémas d’aménagement des eaux sont des structures privilégiées quand ils existent pour porter une dynamique autour du volet quantitatif.

« Cette cartographie servira également lors de contacts avec les collectivités et autres acteurs avec lesquels nous allons engager des actions. »

Stratégie d’action pour une gestion durable des ressources en eau

À la lumière de ce zonage, le Comité de bassin Rhin Meuse a adopté à l’unanimité la stratégie d’action destinée à prévenir les fragilités mais aussi à exploiter les atouts du bassin Rhin Meuse. Trois mots d’ordre : anticiper mieux que stocker, infiltrer les eaux dans les nappes et valoriser les marges de régulation offertes par les infrastructures existantes. Pas de fatalisme pour le Comité de bassin et un passage à l’action immédiat en particulier au travers des 10 projets locaux issus du Varenne agricole de l’eau. Des solutions vont être recherchées pour la résilience des fermes d’altitude du massif vosgien, l’optimisation de chapelets d’étangs ou des barrages réservoirs etc.

D’autres démarches visant à poser un diagnostic partagé sur un territoire vont être engagées (étangs du Saulnois, Haute Meuse…) permettant aux acteurs locaux de prendre conscience de la rareté de la ressource en eau et d’adapter leurs projets d’aménagement en conséquence.

Explication de la cartographie

Zones avec une forte pression de prélèvement

Elles sont déjà fortement prélevées au regard de la disponibilité de la ressource en eau et sont à risque de déficit quantitatif dans le futur. Elles sont prioritaires pour la mise en place de démarches de gestion collective de la ressource en eau.

Zones retenues pour le zonage :

- Nappe d’Alsace

- Bassin de la Doller

- La Meurthe, la Moselle et leur nappe d’accompagnement

- Bassin versant du Rupt-de-Mad

- Zone de répartition des eaux dans le secteur de Vittel (GTI)2

Zones fragiles avec baisses significatives des débits ou niveau de nappes périodiquement très bas

Elles sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et sont à risque de déficit quantitatif dans le futur. Elles sont prioritaires pour la mise en oeuvre d’actions visant à accroître la résilience des milieux aquatiques face au changement climatique, tout particulièrement dans les têtes de bassin versant où les très petits cours d’eau sont essentiels au maintien du débit en aval. À titre d’exemple, les actions visant à réduire l’impact des étangs dans le Sundgau, entrent dans ce cadre.

Zones retenues pour le zonage

- Ill amont (Sundgau)

- Sud du massif vosgien

- Sarre amont

- Nied Allemande

Zones fragiles en lien avec la qualité

Elles présentent une forte faiblesse de la ressource en eau accentuée par des prélèvements pas nécessairement significatifs, mais qui sont associés à des rejets polluants. La conjugaison de ces facteurs défavorables nécessite une approche globale pour atteindre les objectifs fixés à ces secteurs.

Zones retenues pour ce zonage

- Meuse amont

- Orne et Loison amont

- Lauch et ses affluents

- Souffel

- Seltzbach

Afin que le zonage reste discriminant et conserve une cohérence hydrographique, certains secteurs présentant une certaine fragilité mais de manière moins flagrante n’ont pas été retenus. C’est le cas par exemple du bassin amont de la Seille, du bassin du Brenon et de la Bouvade, des coteaux calcaires de la Meuse et de la Moselle et du nord du massif vosgien. COLMAR THIONVILLE METZ STRASBOURG EPINAL NANCY MULHOUSE SARREBOURG CHARLEVILLE-MEZIERES NEUFCHATEAU VERDUN 60 0 30 Kilomètres * OMS : bassins versants de masses d'eau avec un objectif moins strict que le bon état dans le SDAGE 2022-2027 Zones fragiles et prioritaires pour l'accompagnement des démarches de gestion quantitative de la ressource en eau IGN BDF CARTHAGE BRGM BD LISA IGN ADMIN EXPRESS Version validée par le Comité de bassin du 30/06/2022 Rupt de Mad Orne et Loison amont GTI Seltzbach Sundgau Meuse amont Massif vosgien Lauch Doller Nappe d'alsace La Meurthe et la Moselle Souffel Sarre amont Nied allemande Périmètre administratif du massif Vosgien Zones fragiles en lien avec la qualité (OMS*) Zones fragiles avec baisses significatives des débits ou niveau de nappes périodiquement très bas Zones avec une forte pression de prélèvement3

Traitement des métabolites de pesticides : le « Oui mais » du CA de l’Agence de l’eau

L’extension du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine aux métabolites de pesticides à fait l’objet d’un débat au sein du conseil d’administration de l’Agence de l’eau du Bassin Rhin Meuse qui reste prudent dans ses préconisations.

Le conseil d’administration de l’Agence de l’eau Rhin Meuse réuni lors du dernier Comité de Bassin convoqué à Strasbourg le 1er juillet, a porté un débat d’orientation riche et engagé concernant le traitement des métabolites de pesticides. Or l’extension du contrôle sanitaire des eaux de consommation aux métabolites de pesticides, en janvier 2021, a eu pour conséquence une recrudescence des non-conformités. Sur le bassin Rhin-Meuse, il est question de 93 unités de distribution représentant 630 000 habitants. Les dépassements concernent principalement les métabolites du S-Métalochlore, utilisé en tant qu’herbicide dans la culture du maïs.

Bien que ces dépassements autorisent la poursuite de la distribution de l’eau, à titre dérogatoire pendant 3 ans, le conseil d’administration a souhaité proposer aux collectivités impactées, des modalités d’aides visant à une gestion durable des ressources en eau « conformément à l’esprit du programme d’intervention de l’Agence de l’eau Rhin Meuse. »

Privilégier la prévention

Si le recours aux solutions curatives (traitements, interconnexions…) a fait débat, elles seront fortement encadrées pour garantir la fiabilité de la solution retenue et l’absence de désengagement sur le volet préventif. Le mot d’ordre, rappelé par plusieurs administrateurs, doit en effet rester la promotion des solutions préventives. Elles passent par une étude préalable à 360° pour identifier les solutions efficaces et pérennes, déclinées ensuite dans un plan d’actions visant une réduction significative de l’utilisation de substances actives.

Éviter un surcoût du prix de l’eau

De fait, les aides potentielles relatives aux solutions curatives, seront ouvertes uniquement aux collectivités en zone de revitalisation rurale ou de montagne ou aux collectivités pour lesquelles la mise en oeuvre du traitement engendrerait un surcoût sur le prix de l’eau trop important.

Ces aides sous forme d’avances remboursables pourraient être transformées partiellement en subvention en cas de retour aux normes sanitaires du captage d’eau potable. Au cours de débat, certains administrateurs ont également appelé de leurs voeux des démarches réglementaires complémentaires aux décisions votées en séance.

5% d’aides supplémentaires

Au titre du plan de résilience nationale concernant la ressource en eau, le plafond des dépenses de l’Agence de l’eau a été augmenté de 10 M€ en 2022. 25% de ce montant supplémentaire bénéficiera à des actions de sécurisation quantitative des 200 communes rurales les plus fragiles, pour la moitié à la mise en oeuvre des actions identifiées au titre du Varenne de l’eau et le quart restant pour des actions en faveur de la restauration des cours d’eau. Proposition validée par le conseil d’administration. Rappelons que le Varenne de l’eau instaurée en mai 2021 vise notamment à faciliter le captage et l’utilisation des eaux de pluie par les agriculteurs afin de faire face aux épisodes de sécheresse qui affectent leurs cultures.

Des coûts plafonds actualisés

Le conseil d’administration de l’Agence de l’eau s’est aussi montré attentif au problème d’approvisionnement de certains matériaux pour les entreprises. Il a souhaité tenir compte de cette situation et des difficultés qu’elle engendre, à savoir des coûts de travaux supérieurs au prix des marchés notifiés avant la crise. Considérant le caractère exceptionnel de la situation, le conseil d’administration a proposé d’accorder des aides complémentaires pour les dossiers déjà notifiés dans le cas où ces aides seraient un véritable levier pour un démarrage de travaux à court terme.

En parallèle, le conseil d’administration a validé une augmentation des coûts plafonds, non revalorisés depuis 2019. Les deux formules sont susceptibles d’augmenter les assiettes de financement au maximum de 10%. Des dispositions qui s’appliqueront à compter du 1er juillet 2022.

Prochain conseil d’administration de l’Agence de l’eau le 7 octobre 2022.

Voir aussi www.eau.rhin-meuse.fr