Recensement des zones géographiques colonisées, études sur les différentes méthodes de destruction et mise en place de traitements pour éviter leur prolifération... Alexis Bergeron, technicien SIG (Système d’Information Géographique) et agent de lutte contre les moustiques, nous explique les méthodes d’intervention de la SLM67.

Qu’est ce que le Syndicat de Lutte contre les Moustiques (SLM67) ?

Alexis Bergeron : Le SLM67 est un syndicat mixte, qui compte aujourd’hui 32 communes membres, dont certaines sont adhérentes par le biais de la Communauté de Communes du Pays Rhénan, et d’autres par la Communauté de Communes du Canton d’Erstein.

En France, les modalités d’action de la lutte contre le moustique tigre sont énoncées par le Ministère de la Santé, via son Plan anti-dissémination du Chikungunya et de la Dengue. Ce plan désigne les opérateurs publics de démoustication comme responsables de la surveillance et de la lutte contre le moustique tigre.

Dans le Bas-Rhin, le SLM67 est chargé de ces missions. Il est l’opérateur public de démoustication dans le Bas-Rhin. Depuis plus de 30 ans, le SLM67 organise les traitements au sein de ses communes membres avec pour objectifs, la réduction de la nuisance due aux moustiques et le respect des équilibres environnementaux.

Depuis quelques années, le SLM67 a été chargé par l’Agence Régionale de Santé Grand Est (ARS) d’un nouvel objectif en lien avec les enjeux sanitaires actuels : la surveillance entomologique des espèces de moustiques invasifs, en particulier celle du moustique tigre, pendant sa période d’activité (du 1er mai au 30 novembre) dans le Bas-Rhin. La surveillance entomologique du moustique tigre vise les objectifs suivants : détecter la présence du moustique tigre, évaluer l’évolution de son aire d’implantation, limiter l’expansion géographique du moustique, réaliser les enquêtes entomologiques autour des cas suspects ou avérés de dengue, chikungunya et Zika.

Comment est financé le SLM67 ?

A. B. : Cette collectivité est financée, d’une part par les participations financières des communes membres, d’autre part par l’ARS – mission de suivi des Moustiques Tigre –, et par la CeA, dans le cadre de certaines actions de préventions et de diagnostics. Par ailleurs, SLM67 répond également à des appels d’offres, afin d’intervenir dans les communes qui ne sont pas membres du syndicat.

Quelles sont les actions menées tout au long de l’année ?

A. B. : Nous intervenons dans les communes membres, pour des actions de sensibilisation auprès de la population, et réalisons des traitements de destruction des larves.

Sur demande de l’ARS, nous étudions l’évolution de la prolifération du moustique tigre.

Le syndicat de lutte contre les moustiques a également contractualisé un marché public avec l’Eurométropole de Strasbourg. Celui-ci inclut des actions de prévention auprès des citoyens, lors de réunion ou en porte à porte chez les riverains et des traitements de sites infestés. Des formations sont aussi dispensées aux agents techniques de l’Eurométropole de Strasbourg, afin que ceux-ci puissent sensibiliser la population à la prévention, et intervenir dans le cadre de traitement de réduction de la prolifération des moustiques tigre, sur l’Eurométropole.

Si la végétalisation de la ville n’a pas d’impact sur les moustiques autochtones, il favorise toutefois le développement des moustiques tigre. Car celui-ci est un moustique urbain : il vole très peu (sur 200 mètres maximum) et se développe dans les puisards de rue.

Pourquoi est-il si difficile de lutter contre le Moustique Tigre ?

A. B. : L’éradication des moustiques est impossible à réaliser. La lutte a pour objectif la diminution de la densité des moustiques rhénan.

Le moustique tigre – Aedes albopictus – se déplace sur une distance de 200 mètres maximum, contrairement aux espèces de moustiques communes – il en existe une vingtaine –, dont certaines peuvent parcourir 10 à 15 km. Ainsi, les moustiques autochtones débutent leur vie dans la végétation des prairies, des parcs et jardins, tandis que les moustiques tigre se développent en milieu urbain, à proximité des humains et des animaux.

La femelle moustique autochtone, active en soirée et la nuit, n’a besoin que d’un repas sanguin. Sa congénère tigre, active en journée, a besoin de plusieurs repas sanguins. De fait, elle pique à plusieurs reprises, tout au long de la journée. C’est pour cette raison qu’elle devient également un vecteur de certaines maladies : si elle pique un individu porteur d’un virus (dengue, chikungunya, Zika), elle risque de transmettre ce virus à un humain, lors de la piqûre suivante.

Comment lutter contre le Moustique Tigre ?

A.B. : Il faut agir sur l’eau stagnante !

D’abord en réduisant les lieux d’eau stagnante où les larves pourraient se développer. Cela passe par la sensibilisation à ces risques, et l’action de tous les habitants. D’ailleurs, les agents du SLM67 organisent des réunions d’information, et incitent les particuliers à devenir « ambassadeurs Moustique Tigre ». Leur rôle ? Informer et accompagner leurs voisins de quartier, pour la mise en place d’actions préventives.

Ensuite, le traitement des avaloirs dans les rue des quartiers, pour détruire les larves de moustiques. Grâce à un produit sous forme de granulés, nommé le « Bacillus thuringiensis israelensis » (BTi). Il faut détenir une certification pour pouvoir manipuler ce produit. Le BTi est une bactérie qui détruit la larve de moustique, en respectant le biosite.

Les opérations de traitement consistent en l’application, à la surface des gîtes larvaires, de ce larvicide biologique. Ce produit peut être diffusé de deux façons : à pied via l’utilisation de pulvérisateurs à dos par application directe – des équipes de traitement sont alors formées au niveau des communes –. Ou par hélicoptère lorsque les conditions ne permettent pas un traitement à pied. L’épandage par hélicoptère est réalisé en collaboration avec nos homologues allemands la KABS (Groupe d’action municipal pour le contrôle de la peste des moustiques), le long du Rhin. Pour être efficace et pour minimiser l’impact des interventions en milieu naturel, les traitements doivent être méthodiquement ciblés et circonscrits à la surface minimale nécessaire.

Le BTi

Le BTi (Bacillus thuringiensis israelensis) appartient à cette catégorie de produits, apparus dans les années 1980, qui ont considérablement fait évoluer les possibilités de lutte. Il se situe à la frontière entre lutte biologique (ce sont des substances biologiques issues des bactéries) et lutte chimique (le principe actif est une protéine et non la bactérie elle-même). Le BTi est une bactérie sporulante naturellement présente dans le sol. Lorsque les conditions deviennent défavorables, la bactérie produit une spore afin de résister à ces conditions. À l’intérieur de cette spore, la bactérie synthétise un cristal protéique qui constitue la substance active agissant sur les larves de moustiques après ingestion. Lorsque la larve de moustique ingère le BTi, le pH alcalin ainsi que les enzymes présentes dans le tube digestif induisent la dissolution du cristal protéique ainsi que l’activation des molécules libérées en toxines. Les toxines se fixent sur des récepteurs spécifiques par un mécanisme de type clé/serrure à la surface des cellules du tube digestif. Le déséquilibre biochimique provoqué induit le gonflement des cellules et l’éclatement du tube digestif. L’impact sur la faune « non cible » est négatif. L’aspect sécuritaire de la lutte biologique a été étudié par la recherche et validé par plusieurs agences environnementales. Dans les années 1980, l’Agence américaine de protection de l’environnement (US EPA) a reconnu l’innocuité du BTi à court et long terme, «pour les humains et tout autre mammifère potentiellement exposés». Compte tenu de l’absence d’effets toxiques imputables au BTi, les communautés d’invertébrés ne sont pas directement affectées par le traitement. Cette même conclusion s’applique à l’ensemble des vertébrés, dont les oiseaux, qui au même titre que les mammifères, ne disposent pas des conditions biologiques nécessaires pour activer les toxines du BTi. De plus, le risque de contamination à partir de vers consommés sur des sites traités n’est pas envisageable étant donné que le BTi n’est pas bioaccumulable. Des tests d’écotoxicité à court et long terme sur la faune non-cible ont été effectués en laboratoire et en milieu naturel. Les oiseaux, au même titre que les mammifères, ne disposent pas des conditions biologiques nécessaires pour activer les toxines du BTi

Il faut détenir une certification pour pouvoir manipuler ce produit, dont la vente aux particuliers est interdite en France. Toutefois, l’achat sur internet et en Allemagne, où la législation est plus souple, reste possible.

Comment le particulier peut-il se protéger des moustiques ?

A. B. : Il existe des pièges aspirants avec diffusion de CO2. Ces appareils attirent et capturent les moustiques adultes. Ils apportent un certain confort, mais ne sont pas extrêmement performants, et sont plutot onéreux. Il y a aussi la possibilité de poser des moustiquaires aux portes et fenêtres, pour préserver l’habitation.

L’idéal reste d’empêcher la transformation des larves moustiques, et pour cela il faut supprimer au maximum les eaux stagnantes : vider les récupérateurs d’eau, regards d’évacuation, soucoupes de pots de fleurs, récipients, coupelles, jouets d’enfants et le matériel stocké en vrac au jardin. Mais cela fonctionne seulement si toutes les personnes d’un même quartier agissent.

Quelles actions les communes peuvent-elles mener ?

A. B. : Selon une loi, un décret et le Code Général des Collectivités Territoriales, le maire a une obligation de lutter contre les moustiques (voir encart suivant).

Pour les communes membres du Syndicat de lutte contre les moustiques du Bas-Rhin, il leur suffit de prendre contact directement avec le SLM67.

Concernant l’Eurométropole de Strasbourg, les maires de ces communes doivent demander une intervention auprès de l’EMS, dans le cadre de l’appel d’offres qui a été contractualisé. Les interventions pourront porter sur une réunion d’information, des actions de sensibilisation dans les jardins familiaux ou auprès des particuliers, avec une incitation à la création « d’ambassadeurs Moustique Tigre ». Et également sur le traitement des puisards et des avaloirs de rues, pour la destruction de larves.

La zone de lutte contre le Moustique Tigre est définie par la préfecture. De fait, les communes hors de cette zone ne peuvent pas intégrer notre syndicat.

Toutefois, les communes ont également la possibilité de faire passer la certification, permettant l’utilisation de biocide, à l’un de leur agent technique, afin de réaliser directement le traitement des avaloirs.

Les obligations du Maire :

- L’Art. R. 1331-13.-I.-Au titre du 2° du II de l’article R. 3114- 9, précise que le maire, dans le cadre de ses compétences en matière d’hygiène et de salubrité, agit aux fins de prévenir l’implantation et le développement d’insectes vecteurs sur le territoire de sa commune.

- Le décret n° 2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes, renforce les missions des maires concernant la prévention de ces maladies. Ce décret précise que le maire peut désigner un « référent technique », dont les coordonnées seront transmises au préfet et à l’ARS.

- L’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit le pouvoir de police générale du maire en matière de prévention des maladies épidémiques et contagieuses, et de maintien de l’hygiène et de la salubrité publique.

C’est en particulier dans ce cadre qu’il peut prendre diverses mesures destinées à prévenir et limiter la prolifération des moustiques

Le nombre de zones contaminées par le Moustique Tigre est-il en évolution ?

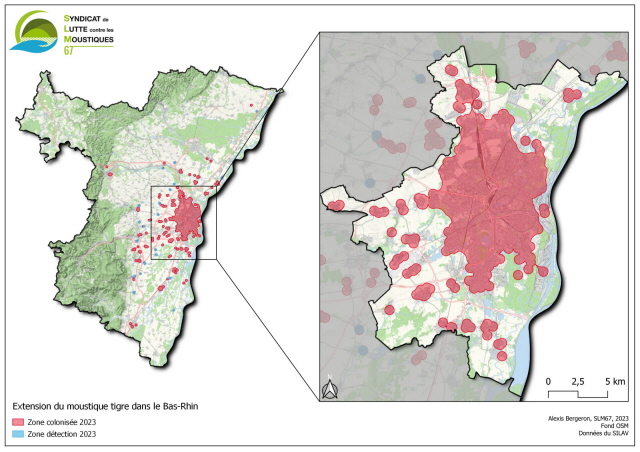

A. B. : L’ARS nous a mandaté pour étudier l’évolution de la prolifération. Cette surveillance s’appuie principalement sur la mise en place d’un réseau de pièges, disposés sur les zones à risques élevés d’importation de l’espèce (aéroport, aires de repos, centres logistiques) et des sites de détection de l’espèce. Le principal piège utilisé est le piège pondoir (ou ovitrap) constitué d’un seau rempli d’eau et muni d’un morceau de polystyrène flottant. Ce morceau de polystyrène permet de récolter les oeufs car les moustiques du genre Aedes pondent sur une surface solide à l’interface avec la ligne d’eau. Nous nous basons également sur les signalements qui sont enregistrés sur le site de l’ANSES (voir encart page précédente), par les particuliers ou les collectivités. Lorsqu’un moustique tigre est signalé dans une zone enregistrée non contaminée, nous nous rendons sur le terrain pour faire une enquête. Ces signalements sont très importants. Chacun peut agir à son niveau. Une population de moustique tigre est considérée comme établie (zone colonisée) sur un territoire quand sa présence a été constatée deux années de suite, ou à plusieurs reprises au cours de la même année : preuve qu’elle est capable de se reproduire et de passer l’hiver. Quand le moustique a été détecté, mais que son établissement n’a pas été confirmé, on dit qu’il a été introduit (zone de détection).

Existe-t-il d’autres actions pour lutter contre le développement de l’invasion ?

A.B. : Les moustiques sont la proie de différents prédateurs. Pour les stades aquatiques (larves et nymphes), les moustiques sont consommés par des poissons, mais aussi par des larves d’autres insectes, comme les larves de libellules ou de dytique. Généralement, les zones à poissons ne sont pas des sites propices au développement des moustiques. En milieu urbain, il est par exemple conseillé de rajouter des poissons larvivores, de préférence des espèces locales, dans les bassins d’agréments pour empêcher le développement des moustiques. Au stade adulte, les moustiques sont prédatés par des espèces d’oiseaux insectivores, des chauves-souris, des araignées et d’autres insectes comme les libellules. Depuis 2019, le SLM67 favorise l’installation de chauves-souris pour contribuer à diminuer le nombre de moustiques sur le territoire de ses collectivités membres. La chauve-souris étant un prédateur des moustiques, nous le réintroduisons pour que sa population se développe. De fait, nous installons des gîtes à chauves-souris dans les blockhaus. Le projet « les chauves-souris, des auxiliaires face à la nuisance des moustiques » est un projet multi-partenarial entièrement financé par le SLM67. Il est basé sur la sensibilisation du public scolaire, et des habitants des villages concernés, au travers d’actions réalisées par des animateurs environnement (Maison de la Nature du Delta de la Sauer et de l’Alsace du Nord et Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale). Nous intervenons également pour la réhabilitation des bunkers, reliques de la Deuxième Guerre mondiale, souvent oubliés, en un abri hivernal pour les chauves-souris, et l’installation de gîtes d’été en bois pour les chauves-souris. Le suivi des populations de chauves-souris dans les gîtes aménagés et installés, est réalisé par le Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace. Quatre bunkers ont d’ores et déjà fait l’objet d’un aménagement et d’autres le seront dans les années qui viennent.

Actuellement, nous réalisons également des relevés, pour évaluer la capacité des libellules à réduire le nombre de moustiques tigre. Et en parallèle, nous étudions l’impact éventuel de ces prédateurs sur le chironomes, un tout petit insecte qui ressemble au moustique mais qui ne pique pas (appartenant à l’ordre des diptères).

Vous voulez signaler un moustique tigre ?

Participez à l’action contre la prolifération du moustique tigre en signalant sa présence. Rendez-vous sur le site internet : https://signalement-moustique.anses.fr

Le moustique tigre, ce redoutable insecte invasif et vecteur de maladie

D’où vient le moustique tigre ?

Le moustique tigre (Aedes albopictus) est un moustique invasif originaire de l’Asie du Sud-Est et de l’Océan Indien, mais qui s’est dispersé aux quatre coins du monde. Il se retrouve en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, en Afrique et dans plusieurs pays d’Europe. Il a su se propager grâce à l’augmentation des échanges mondialisés notamment via le commerce des pneus et de décorations végétales appelées «lucky bamboo». En Europe, il s’est d’abord installé en Albanie en 1979, puis en Italie en 1990, puis en France métropolitaine depuis 2004. En France, le moustique tigre a été repéré pour la première fois en 1999 sur le site d’un importateur de pneus Normand. Cette présence n’a été que temporaire, et il a fallu attendre 2004 pour constater son implantation définitive sur la commune de Menton. Le moustique tigre a ensuite colonisé en quelques années l’ensemble du pourtour méditerranéen et progresse vers le Nord et l’Ouest en suivant les principaux axes routiers. En effet, le moustique tigre entre facilement dans les véhicules, conteneurs, camping car etc. Dans le Bas-Rhin, l’arrivée du moustique tigre a été constatée pour la première fois en novembre 2014, dans le quartier des Malteries à Schiltigheim. À l’heure actuelle, en dehors de l’Eurométropole de Strasbourg, le moustique tigre a colonisé les communes de Saverne dès 2019 ainsi que celles d’Eberbach-Seltz et Bischoffsheim en 2021.

Malgré une lutte vectorielle renforcée, sa progression sur le territoire de L’Eurométropole de Strasbourg a été fulgurante. En 2015, le moustique tigre a été retrouvé sur les communes de Bischheim, Schiltigheim et Strasbourg dans le quartier du Neudorf. En 2018 et 2019, il a entamé la colonisation du quartier de la Robertsau à Strasbourg et des communes d’Illkirch-Graffenstaden, d’Ostwald, de Hoenheim et de Souffelweyersheim. En 2021, il continue fortement sa progression et étend de manière spectaculaire sa zone de colonisation vers le nord et l’ouest de l’agglomération sur les communes de Reichstett, Vendenheim, Mundolsheim, Niederhausbergen, Mittelhausbergen, Oberhausbergen, Wolfisheim, Eckbolsheim, Lingolsheim et Geispolsheim, tout en étant aussi maintenant présent dans quasiment tous les quartiers de Strasbourg. En 2022 et 2023, les communes de La Wantzenau, Eckwersheim, Achenheim, Hangenbieten, Dingsheim, Entzheim, Oberschaeffolsheim, Lampertheim, Osthoffen, Plobsheim, Eschau, Fegersheim et Holtzheim sont colonisées par le moustique tigre.

Comment reconnaître le moustique tigre ?

Particulièrement agressif, il est vecteur potentiel du virus de la dengue, du chikungunya et du Zika. Il constitue ainsi un véritable enjeu de santé publique. Cette espèce agressive pique de jour, avec un pic d’agressivité à l’aube et un autre au crépuscule. C’est la femelle, une fois fécondée, qui pique les mammifères ou les oiseaux pour absorber du sang dans lequel elle trouvera les protéines nécessaires à sa progéniture. Ce n’est pas directement le sang bu sur la précédente victime qui infecte la suivante, mais la salive que le moustique-tigre injecte dans sa victime pour fluidifier le sang. Contrairement aux idées reçues, il est petit et discret, passe souvent inaperçu et ne laisse que ses piqûres comme traces de son passage. Quelques éléments permettent toutefois de l’identifier facilement. Caractères morphologiques : très petite taille (moins d’1 cm d’envergure), corps nettement noir et blanc, bande blanche verticale sur la tête et le thorax, 3ème paire de pattes annelées noires et blanches terminées par un chausson blanc.

Sous nos latitudes, le moustique tigre est capable de passer l’hiver grâce à ses oeufs très résistants. Les oeufs d’Aedes peuvent survivre plusieurs mois en absence d’eau, ce qui facilite leur expansion par transport commercial international. De plus, en climat tempéré, les oeufs d’Aedes albopictus peuvent réduire leur métabolisme en automne, ce qui leur permet de survivre jusqu’au printemps suivant. Pour croître, les larves ont besoin d’au moins environ 1 cm d’eau stagnante durant cinq jours. La phase larvaire dure en général de 4 à 8 jours, favorisée par des températures élevées, mais peut s’étaler sur plusieurs semaines si la température reste basse. L’émergence qui conduit à l’apparition d’un moustique adulte dure environ quinze minutes. L’accouplement se produit durant les premiers jours qui suivent l’émergence. Puis la femelle se met à la recherche d’un hôte afin de réaliser un repas sanguin nécessaire à la maturation des oeufs. Enfin, la femelle moustique pond ses oeufs (de 40 à 80 oeufs par ponte). Celle-ci est réalisée sur un substrat solide, ou directement sur le sol ou à l’interface avec l’eau. Les oeufs éclosent alors, lorsqu’ils sont submergés suite à une montée du niveau d’eau. La durée de vie du moustique tigre est d’une trentaine de jours. Chez les moustiques autochtones des genres Culex, Culiseta et Anophele, la ponte est réalisée directement à la surface de l’eau.

Les réactions aux piqûres de moustiques sont-elles importantes ?

Lorsqu’un moustique pique, sa trompe pénètre la peau à la recherche d’un vaisseau sanguin. « Lors de cette opération, de la salive contenant différentes substances est injectée, provoquant une anesthésie locale et empêchant le sang de coaguler dans la trompe. Ce sont les substances contenues dans cette salive injectée qui causent une irritation », explique l’Entente Interdépartementale de démoustication Rhône-Alpes (EID). Ce sont nos gènes, l’odeur de notre peau et le dioxyde de carbone que nous libérons lorsque nous respirons, qui vont influencer notre réaction aux piqûres. Visuellement, une piqûre de moustique tigre ressemble à celle d’un moustique classique : bouton, gonflement, rougeur… Mais elle est généralement un peu plus douloureuse et démange plus longtemps.

Les éventuelles allergies concernent justement cette salive de moustique injectée lors de la piqûre, qui contient des protéines et des allergènes à l’origine des démangeaisons. Les substances qu’elle contient provoquent une réaction de notre système immunitaire, qui se met à libérer de l’histamine, substance responsable de la réaction allergique. Les nourrissons, ainsi que les jeunes enfants n’ayant pas encore acquis une tolérance naturelle, sont particulièrement sensibles aux piqûres de moustiques. En effet, ces derniers « présentent un risque accru de réactions allergiques, et leurs symptômes sont plus sévères qu’aux autres âges de la vie », rapporte un article paru en 2016 dans la revue Réalités pédiatriques. D’ailleurs, les allergologues et les pédiatres sont de plus en plus souvent consultés pour des réactions cutanées gênantes, prurigineuses et multiples, en particulier chez les jeunes enfants et les personnes sensibles. Les patients atteints d’immunodéficiences primaires ou secondaires (cancers, sida, maladies lymphoprolifératives), ainsi que les touristes n’ayant pas bénéficié d’une exposition préalable aux moustiques indigènes, sont également davantage exposés aux réactions allergiques. Chez une personne allergique, deux types de réactions cutanées locales peuvent être observés, soit immédiate, soit retardée. La réaction locale immédiate, douloureuse, survient dans les 15 premières minutes qui suivent la piqûre, durant habituellement de quelques heures à 24 heures. On distingue une papule prurigineuse (qui gratte) accompagnée d’un érythème local (rougeur) pouvant dépasser 50 mm de diamètre. La réaction locale tardive, apparaissant plusieurs heures après la piqûre. Cette réaction tardive se caractérise par des papules à l’aspect durci, qui démangent, et peuvent persister plusieurs jours à plusieurs semaines. Cette réaction peut être étendue, atteignant 12 à 15 cm de diamètre. Comme pour toute allergie, il existe également le risque d’une réaction grave, le choc anaphylactique ou anaphylaxie, parfois associé à l’oedème de Quincke. Mais il faut savoir que les réactions de type anaphylactique aux piqûres de moustiques sont extrêmement rares.

Le syndrome de Skeeter est une réaction allergique grave. Décrite dans les années 2000 par Simmons et Peng, le syndrome de Skeeter, également connu sous le nom de dermatite de Skeeter, est une réaction allergique caractérisée par une réaction locale étendue inflammatoire, accompagnée de fièvre et parfois de troubles respiratoires tels que l’asthme chez de jeunes enfants. Comme le choc anaphylactique, le syndrome de Skeeter représente une urgence médicale. Les jeunes enfants y sont particulièrement exposés.

Que faire après une allergie à une piqûre de moustique ? Le traitement proposé en cas de « simple » allergie sans gravité peut tout simplement commencer par un pack de glace que l’on pose sur la piqûre, dans le but de soulager les démangeaisons. En cas de réaction locale ou locorégionale inflammatoire gênante, il est possible d’avoir recours à des corticoïdes appliqués localement sous forme de gouttes ou de crème, associée à des antiseptiques locaux et à la prise d’un antihistaminique de seconde génération. Enfin, pour les cas exceptionnels (choc anaphylactique par exemple), une injection d’adrénaline peut être nécessaire. Mais ce cas de figure reste très rare. L’allergie aux piqûres de moustique s’améliore généralement avec l’âge (on parle de désensibilisation naturelle), mais certaines personnes gardent une sensibilité particulière toute leur vie.

Une réaction locale comme une douleur, l’apparition d’un bouton ou une démangeaison passagère est normale après une piqûre de moustique. Mais si vous remarquez l’un de ces six symptômes suivants, rendez-vous immédiatement aux urgences :

– un gonflement soudain du bas du visage et/ou de la gorge qui peut provoquer des troubles respiratoires

– des signes d’infection (rougeur qui s’étend autour de la piqûre, plaie qui suinte, etc.)

– une nausée soudaine, comme si vous alliez tomber malade

– un étourdissement et une sensation d’instabilité des jambes

– de la fièvre

– des maux de tête forts qui se manifestent rapidement

(source Wikipédia)

Le syndicat de lutte contre les moustiques du Bas-Rhin – SLM 67

Siège administratif : 19-21, rue de la Première Armée, 67630 Lauterbourg.

Siège technique : IPPTS, 3 rue Koeberlé, 67000 Strasbourg

Tél : 07 57 01 62 56 - Courriel : contact@slm67.fr – site internet : www.slm67.fr